Alain Françon

Formation

Alain Françon est titulaire d’une licence et maîtrise d’histoire de l’Art – Faculté des Lettres de Lyon.

Parcours

Au Théâtre Éclaté, collectif créé à Annecy en 1971, Alain Françon a monté entre autres Marivaux et Sade, Ibsen et Strindberg, O’Neill (Long voyage vers la nuit, dont il a monté à la Comédie-Française une nouvelle version traduite par Françoise Morvan (Le Long voyage du jour à la nuit), Horváth et Brecht. Il a créé de nombreux auteurs contemporains, de Michel Vinaver (Les Travaux et les jours, Les Voisins) à Enzo Cormann (Noises, Palais Mascotte) et Marie Redonnet (Tir et Lir, qui a été présenté à la Colline en 1988, Mobie Diq). Il a également adapté pour la scène des textes d’Herculine Barbin (Mes souvenirs) et de William Faulkner (Je songe au vieux soleil).

En 1989, Alain Françon prend la direction du Centre dramatique national de Lyon – Théâtre du Huitième. Il y monte notamment La Dame de chez Maxim, Hedda Gabler, Britannicus. De 1992 à 1996, il est directeur du Centre dramatique national de Savoie (Annecy-Chambéry), où il met en scène La Remise de Roger Planchon (1993), La Compagnie des hommes (1992) et Pièces de guerre (1994) d’Edward Bond, Celle-là (1995) de Daniel Danis et La Mouette de Tchekhov (1995).

Pour le cinquantième Festival d’Avignon, Alain Françon présente dans la Cour d’Honneur Edouard II de Marlowe, repris ensuite au Théâtre national de l’Odéon.

Le 12 novembre 1996 il a été nommé Directeur du Théâtre national de la Colline.

Il y met en scène 3 pièces de Michel Vinaver, 4 pièces d’Anton Tchekhov, 6 pièces d’Edward Bond, ainsi qu’Henrik Ibsen, Georges Feydeau, Eugène Durif, Daniel Danis, Rainald Goetz, Maxime Gorki et Michel Deutsch.

En janvier 2010 il quitte le Théâtre national de la Colline et fonde une nouvelle compagnie, le Théâtre des nuages de neige, qui depuis a déjà créé 14 spectacles en tant que producteur-délégué.

Alain Françon anime de nombreux ateliers, sur des périodes conséquentes, dans des Écoles nationales entre autres. Il est très attaché à la transmission et s’attache à faire participer des élèves à son travail, soit en tant que stagiaires, soit en tant que comédiens, dramaturges, ou assistants dans ses créations.

Depuis quelques années, un auteur, dramaturge, assistant participe aux créations de la compagnie dans le cadre du protocole de contrat de génération.

Mises en scène

THÉÂTRE ÉCLATÉ (1971-1989)

1972 La Farce de Burgos création collective de Christiane Cohendy, Évelyne Didi, Alain Françon, Alexandre Guini, Brigitte Lauber, André Marcon, avec la collaboration de Gisèle Halimi

L’Exception et la Règle de Bertolt Brecht

1973 Soldats d’après Carlos Reyes

La Journée d’une infirmière d’après Armand Gatti

1974 Le Jour de la dominante de René Escudié

1975 Les Branlefer d’Heinrich Henkel

1977 Le Nid de Franz Xaver Krœtz

1978-79 Le Belvédère d’Ödön von Horváth

Français encore un effort si vous voulez être républicains

de Donatien-Alphonse-François de Sade

1979-80 Les Travaux et les Jours de Michel Vinaver

1980 Un ou deux sourires par jour d’Antoine Gallien

1981 La Double Inconstance de Marivaux

1982 Le Pélican d’August Strindberg

1983 Toute ma machine était dans un désordre inconcevable

de Jean-Jacques Rousseau

1984 Long voyage vers la nuit d’Eugene O’Neill

Noises d’Enzo Cormann

1985 Mes souvenirs d’après Herculine Abel Barbin

Je songe au vieux soleil d’après William Faulkner

1986-87 Les Voisins de Michel Vinaver

1987 Hedda Gabler d’Henrik Ibsen

Une lune pour les déshérités d’Eugene O’Neill

1988 Palais Mascotte d’Enzo Cormann

Tir et Lir de Marie Redonnet

1989 Mobie Diq de Marie Redonnet

CDN de LYON THÉÂTRE DU HUITIÈME (1989-1992)

1990 La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau

1990 Hedda Gabler d’Henrik Ibsen

1991 Britannicus de Jean Racine

La Vie parisienne de Jacques Offenbach

1992 Saute, Marquis de Georges Feydeau

CDN DE SAVOIE (1992-1996)

1992 La Compagnie des hommes d’Edward Bond

1993 La Remise de Roger Planchon

1994 Pièces de guerre, trilogie, d’Edward Bond

1995 Celle-là de Daniel Danis

La Mouette d’Anton Tchekhov

1996 Édouard II de Christopher Marlowe

THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE (1996-2009)

1997 Les Petites Heures d’Eugène Durif

Dans la compagnie des hommes d’Edward Bond (nouvelle version)

1999 Les Huissiers de Michel Vinaver

King de Michel Vinaver

Le Chant du Dire-Dire de Daniel Danis

2000 Café d’Edward Bond

2001 Le Crime du xxie siècle d’Edward Bond

Visage de feu de Marius von Mayenburg

2002 Les Voisins de Michel Vinaver (nouvelle version)

Skinner de Michel Deutsch

2003 Petit Eyolf d’Henrik Ibsen

Si ce n’est toi d’Edward Bond

2004 Katarakt de Rainald Goetz

Petit Eyolf d’Henrik Ibsen (reprise)

Ivanov d’Anton Tchekhov

2005 Si ce n’est toi d’Edward Bond (reprise)

e de Daniel Danis (d’après e, roman-dit)

Le Chant du cygne / Platonov d’Anton Tchekhov

2006 Naître et Chaise, d’Edward Bond, création au Festival d’Avignon,

reprise en novembre 2006, Théâtre national de la Colline

2007 L’Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau

2008 Si ce n’est toi et Chaise d’Edward Bond (reprise)

Les Enfants du Soleil de Maxime Gorki, atelier-spectacle de sortie du groupe XXXVI de l’École Supérieure d’Art Dramatique du TNS

2009 La Cerisaie d’Anton Tchekhov.

MISES EN SCÈNE HORS DIRECTION D’INSTITUTIONS ou de COMPAGNIE

1983 L’Ordinaire de Michel Vinaver (Théâtre national de Chaillot)

1984 La Waldstein de Jacques-Pierre Amette (Théâtre Ouvert)

1986 Le Menteur de Pierre Corneille (Comédie Française)

1989 La Voix humaine, tragédie lyrique de Francis Poulenc, livret de Jean Cocteau (Théâtre musical de Paris, Châtelet)

1993 Le Canard sauvage d’Henrik Ibsen (Comédie Française)

1996 Le Long voyage du jour à la nuit d’Eugene O’Neill (Comédie Française)

1998 La Cerisaie d’Anton Tchekhov (Comédie Française)

1999 Mais aussi autre chose d’après Les Autres, Sujet Angot et L’Inceste, de Christine Angot (lecture à Théâtre Ouvert, Musée Calvet Festival d’Avignon : enregistrement pour France Culture)

2008 Dépaysage de Guillermo Pisani, Théâtre Ouvert

2009 Les Ennemis de Maxime Gorki, Atelier-spectacle avec les élèves de l’ENSATT

2010 Extinction de Thomas Bernhard au Théâtre de la Madeleine

2010 Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov à la Comédie Française

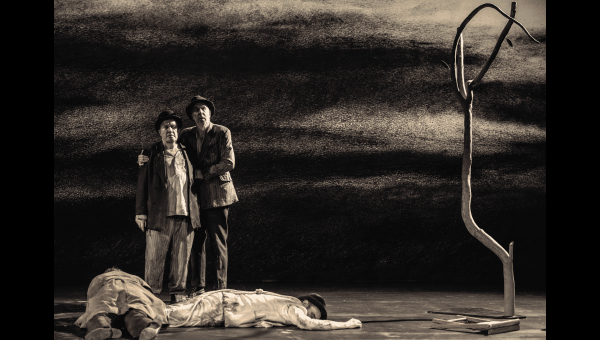

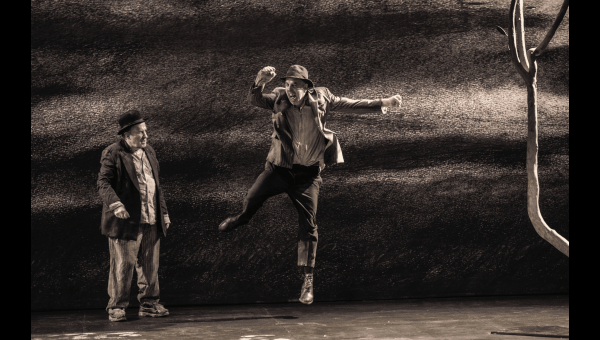

2011 Fin de partie de Samuel Beckett au Théâtre de la Madeleine

2012 La Trilogie de la villégiature de Goldoni à la Comédie Française

2013 Reprise de Fin de partie de Samuel Beckett à l’Odéon Théâtre national de l’Europe

2013 Reprise de Les Trois Sœurs de Tchekhov à la Comédie Française

2013 Reprise de la Trilogie de la Villégiature de Goldoni à la Comédie Française

2016/17 Qui a peur de Virginia Woolf d’Edward Albee au Théâtre de l’œuvre

La Mer d’Edward Bond à la Comédie Française

2018 La Locandiera de Goldoni à la Comédie Française.

THÉÂTRE DES NUAGES DE NEIGE depuis janvier 2010

2010/11 Du Mariage au divorce de Georges Feydeau, comprenant :

On purge Bébé

Feu la mère de Madame

Léonie est en avance ou le Mal joli

« Mais n’te promène donc pas toute nue ! »

(production Théâtre des nuages de neige avec le Théâtre national de Strasbourg, le Théâtre Marigny, Paris, la Maison de la Culture de Bourges).

Tournée : MC2 Grenoble, Maison de la Culture d’Amiens, Scène nationale d’Annecy, Scène nationale de Chambéry, Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, Scène nationale de Valenciennes, Centre dramatique national de Reims, Théâtre de Draguignan.

2012 Oncle Vania d’Anton Tchekhov

(production Théâtre des nuages de neige avec le Théâtre Nanterre Amandiers, le Théâtre de Carouges à Genève, la Maison de la Culture d’Amiens)

Tournée : Scène nationale de Chambéry.

2012 Les Gens d’Edward Bond, lecture en coproduction avec France-Culture pour le Festival d’Avignon.

2013 Solness le Constructeur d’Henrik Ibsen

(production Théâtre des nuages de neige avec le Centre dramatique national de Reims, le Centre dramatique national de Montpellier et La Colline-théâtre national, Paris).

2014 Les Gens d’Edward Bond

(production Théâtre des nuages de neige avec le Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis, la Comédie de Saint-Étienne, le TNP Villeurbanne)

En tournée à la Comédie de Valence.

2015/16 Toujours la tempête de Peter Handke

(Production Théâtre des nuages de neige avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe, la Comédie de Saint-Étienne-Centre dramatique national, la Maison de la Culture d’Amiens-Scène nationale, le Théâtre de Clermont-Ferrand-Scène nationale, la MC2 Grenoble)

En tournée au Centre dramatique national de Nice.

2015 La Trilogie du Revoir de Botho Strauss, avec les élèves de l’Ensatt, présenté au Festival de Fourvière à Lyon.

2016/17 Le Temps et la Chambre de Botho Strauss

(production Théâtre des nuages de neige avec le Théâtre national de Strasbourg, La Colline-théâtre national, Paris)

Tournée : TNP-Villeurbanne, Bonlieu Scène nationale Annecy, Espace Malraux Scène nationale de Chambéry, la Maison de la Culture d’Amiens, la MC2 Grenoble, Sortie Ouest Béziers, le Théâtre du Nord CDN de Lille, Festival de Dijon…

2017/18 Un mois à la Campagne de Tourgueniev

(production Théâtre des nuages de neige)

2018/19 Le Misanthrope de Molière

(production Théâtre des nuages de neige)

2020/21 Les Innocents, moi et l’Inconnue au bord de la route départementale de Peter Handke

(production Théâtre des nuages de neige)

2020 Avant la retraite de Thomas Bernhard (Théâtre de la Porte St Martin)

2021/22 Kolik de Rainald Goetz (Théâtre 14, Théâtre du Nord)

2021/22 La Seconde surprise de l’amour de Marivaux (production Théâtre des nuages de neige)

2022/23 Le Moment psychologique de Nicolas Doutey (coproduction Théâtre des nuages de neige, Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines, Théâtre des Quartiers d’Ivry-CDN du Val-de-Marne, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine).

En attendant Godot de Samuel Beckett (production Théâtre des nuages de neige, coproduit par le Festival des nuits de Fourvière)

2023 Premier amour de Beckett production Théâtre des nuages de neige (co-produit par le Théâtre Montansier Versailles). (Création à la Scala Paris)

2023 Chapeau de paille d’Italie de Labiche

PRIX

Molières de la mise en scène pour :

La Cerisaie d’Anton Tchekhov (2009)

Pièces de guerre d’Edward Bond (1995)

Qui a Peur de Virginia Woolf ? d’E. Albee (2016)

Grands prix du Syndicat de la critique pour :

Dans la compagnie des hommes d’Edward Bond (1992/1993)

Pièces de guerre d’Edward Bond (Prix pour la mise en scène de 1994-1995

Dans la compagnie des hommes d’Edward Bond, nouvelle version (prix pour la mise en scène 1997-1998)

Trois prix du Syndicat de la critique pour La Seconde surprise de l’amour en 2022 :

- meilleur spectacle théâtral créé en région

- meilleure comédienne : Georgia Scalliet

- révélation théâtrale de l’année : Suzanne de Baecque.

Prix SACD de la mise en scène (juin 2012)

Prix SACD Plaisir du Théâtre (2018).